エスコ事業のESCOとは?

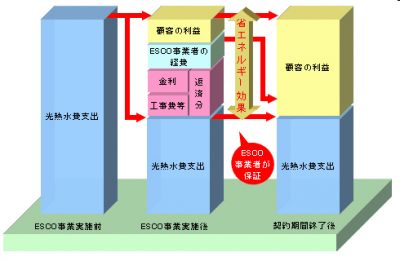

エスコ事業のESCOとはEnergy Service Company の略語であり、省エネを行ってビルのオーナーにエネルギーを包括的に提供する事業のことを指し、特徴は省エネの量を保証する契約を行うところにあります。

エスコシステムズなどのエスコ事業者はビルのオーナーに対して省エネの診断を行ったり省エネ対策の計画を立てて設計・施工、設備の保守や管理、資金調達などのサービスを行い、環境をそのままにして省エネの改修工事を行ったりその報酬として省エネ効果から得られた経済価値の一部を受け取るようになっています。

エスコシステムズより引用

ESCO事業は1970年代の後半からエネルギー危機が起こり、米国において起業家はエネルギー価格の上昇に対してどう対処すべきかということから開発が始まったとされています。

その後市場において多くの会社がこれに参入するようになり、最初のころの創業者は大規模なエネルギー企業の小さな部署や小規模の独立起業が多かったものでした。

そうこうするうちにエネルギー資源の価格の下落が起こり、顧客に対してイニシアチブを持てなくなりました。

従ってこの時期には業界の成長には結び付かなくなりました。

医療分野ではこれに特化した専門的な企業が現れるものの、これを除くと事業としての強みを持たなかったとされています。

資源の乏しい我国では1973年にオイルショックが起こり、これを契機に省エネへの取り組みがなされるようになり、米国に比較してもエネルギーの効率はかなり高い状況になったと言われています。

ESCO事業が適するエネルギーを多く消費するような施設も少なく事業の形で成り立つような状況にはなかったとされていました。

大企業は自らの省エネ対策を行うことが可能なためにメリットは殆どなく、従って応募するESCO事業者は減少して入札面でも不調となるケースも出て来ていました。

従ってこれを発注するには業務管理上リスクを伴うことになりました。

省エネルギー対策が不十分とされる中小企業

省エネルギー対策が不十分とされる中小企業では当時は長期のファイナンスを利用するには条件が不十分になっていてESCO事業は有力な手段とはなりませんでした。

2011年3月の東日本大震災の発生は自家発電の特需が期待されましたが目立った動きにはなりませんでした。

電気料金も高騰しましたが、これに対してはLED照明や節電や省エネには取り組みましたが、ESCO事業以外の方法に頼ることになりました。

日本国内にこのシステムが入って来たものの10年以上たった現在省エネサービス全体の中ではその存在感はかえって減少傾向が見られ、その代わりにエネルギーマネジメントシステムや新たな問題解決方法が模索されることになっているようです。

最初はこの市場規模は2兆円と見込んでいたものが幕が開くと年間2億円から3億円規模に留まっているようです。

国内のESCO事業者は登録などは求められておらず申請などの制度もない状況にあり、スキームを理解し、実施可能な企業であれば自由に事業者として名乗ることができるとされています。

http://eco-hint.tokyo-cci.or.jp/practicalguide/g2-8

エスコ事業の対象となるのはオフィス・ビルや政府機関、地方自治体、ホテルや病院、一般の商業ビル、学校や研究機関の建物、工場施設などがあげられています。

1997年に気候変動枠組条約の会議が京都で開催されました。

二酸化炭素の排出量がここでは取り上げられて議定書においてはその削減内容が約束されました。

エネルギー消費量はその後も多くなり今後も伸びることが予測されます。

省エネルギー対策の目標として原油換算での目標が立てられ、その一部はエスコ事業による削減効果が期待されていて二酸化炭素削減の見地からもこれを進めて行く必要があることが分かります。

業界全体の推移

業界全体ではエネルギーマネジメント推進協議会が存在していて2006年4月現在の企業会員数は138社あったものが2016年9月には76社に減っていて、多くの事業者は制御・計測機器の製造販売や設備工事などの本業を持っていてESCO事業は営業として行われている状況にあるとされています。

現在専業の業者はほぼ無くスキームにとらわれずに巾広い展開を行う方針がとられています。

技術職員から省エネルギーに関する改善提案を受けたり工事を実施したり効果を検証する、あるいは保守管理の支援を行うという点ではインハウスエコという形のものがあり一部の地方公共団体で行われていると言われます。

これは安価で省エネを行え実効性のあるものになっているので評価されているようです。

社内とか系列会社の専門家チームと言った民間で診断が行われるものがありこれらは省エネキャラバンとも呼ばれているようです。

今後の見通しでは戸建住宅における太陽光発電システムへの評価は限界もあって十分であるとは言えず、それ以外の方式を使った大規模システム発電が期待されています。

企業用の照明器具のLED化によって大幅に電力使用量を削減でき、それに伴い、ITやロボット、オートメーションによる電力需要の方へ回すことも求められているという考え方もあります。

最終更新日 2025年7月19日 by errestauro